さて、いよいよ来月4月から大阪・関西万博、EXPO2025がはじまるね。

今から55年前、1970年の大阪万博、EXPO'70の盛り上がりを知っている世代としては、なんとなくだが感慨深いものがある。

とにかく当時は、大阪万博のテーマソングである三波春夫の「世界の国からこんにちは」がやたら流れていて、私たちの世代の誰もが歌えるはずである。

それにあの「太陽の塔」だ。

大阪万博とは、つまるところ三波春夫の「世界の国からこんにちは」と岡本太郎の「太陽の塔」だったと言っても過言ではない。私にとっては。

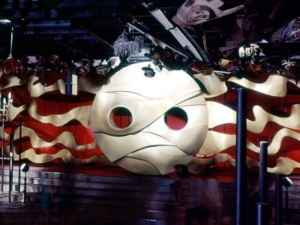

太陽の塔には四つの顔がある。

一つはあの70メートルの塔頂部にある「黄金の顔」、そして正面中央の「太陽の顔」と背面の「黒い太陽」、あと私は知らなかったが、塔の地下の展示館に当時「地底の太陽」が設置されていて、博覧会が終わったあと撤去作業のどさくさで行方不明になったという。

太陽の塔を写真で見ると、まず塔頂部の「黄金の顔」と正面の「太陽の顔」がほぼ同時に眼に入る。

「太陽の顔」は左右の表情が捻じれるように食い込み合っていて、怒っているようにも苦悶しているようにも見えるし、どこかシニカルな笑みを浮かべているようにも見える。

「太陽の顔」は“現在”を象徴しているらしいが、怒りか苦悶かシニシズムかはわからないが、たしかにあの歪んだような表情には、現代社会にはびこり出した合理主義・効率主義におけるタテマエとホンネ、その二律背反に引き裂かれている現代人の内面が表わされているのかもしれない。

それに引き換え「黄金の顔」は“未来”の象徴とのことだが、こちらはすでに“人間”の情動のようなものはもはや超えて、何か無機的なAIやエイリアンの顔のようにも見え、“明るい未来”とか“希望”といったお決まりのイメージとは無縁のクールな“知性”を感じさせる。

一方、背面の「黒い太陽」も“過去”を象徴しているわりには、その名のとおりダークなイメージだけがピクトグラムのように記号化されており、“古きよき日本”といった懐古主義や感傷的な情動とはほど遠い。

言ってみれば、常に背面の暗黒サイドからはダークなエネルギーを浴びせられ、反面、天上からはアンテナのようなものを通じて未知の情報を受信させられているといった状態で、“現在”を象徴する「太陽の顔」はそのハザマで葛藤しているといったところか…

そして、塔の地下には「生命の神秘」をテーマとした展示館があり、大阪万博の大テーマである「人類の進歩と調和」の根源ともいえる“カオス”を象徴するかのように、「地底の太陽」(太古の太陽)が設置されていたのである。

いわば、地上の目に見える三つの太陽の裏側に、目に見えない「根源の太陽」が隠されているというわけだ。

その「地底の太陽」は、先にも言ったように、万博終了後に行方不明になった。

しかし、この話はけっこう有名な話のようで、「地底の太陽」の探索も行なわれたが、結論から言うと、「地底の太陽」は神戸の動物園に一時保管されたあと、どうやら廃棄処分にされたということのようである。

そして、その廃棄先がなんと、今回の大阪・関西万博「EXPO2025 」の開催地、「夢洲(ゆめしま)」の埋立地という可能性があるらしい。

厳密に調べると、動物園の解体とともに「地底の太陽」が廃棄されたと言われる時期と、夢洲が開発される時期がずれており、夢洲開発のほうが数年遅く、となると夢洲に廃棄されたという可能性は低いと考えざるをえない。

しかし、いまだ行方がわからないので、実際のところはどうなのかわからないし、なにせ直径3メートル、フレアを入れれば11メートルという大きさなので、そう簡単にそこらへんに捨てるわけにもいかないだろう。

紆余曲折を経て、結局、夢洲に廃棄されたとか、あるいはどこかでいまだに保管されてるということもあるかもしれない。

ちなみに岡本太郎は、大阪万博の大テーマである「人類の進歩と調和」に強烈なアンチテーゼを突きつけようとして、あの太陽の塔や地下の展示館を企画したと聞いている。

なにしろ、博覧会のメインのテーマ館の屋根を突き破るようにして、あの70メートルの巨大な太陽の塔が聳え立っているのだ。

たしか、石原慎太郎の芥川賞受賞作品「太陽の季節」にあった有名なシーン、男根で障子を突き破るシーンの影響もあったと聞いているが、なるほどそのとおりだ。

そのへんのゆかりがあってかどうか知らないが、「太陽の季節」の舞台となった逗子海岸にはモニュメントが建てられており、そこにも岡本太郎のオブジェ「若い太陽」が飾られている。

なぜ、「太陽の塔」のことを長々と書いているのか。

1970年の大阪万博と今年の大阪・関西万博にまつわるエピソードが、まるで“神示”のようだからである。

そういえば万博の真っ最中、ちあきなおみの「四つのお願い」も大ヒットしていたなあ。

これも私たちの世代なら誰でも歌えるだろうし、万博が終わった11月には、三島由紀夫が陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地で割腹している…

*

神示のようだというのは、たとえば、太陽の塔の数値だけを並べてみる。

高さ 約70メートル

基底部の直径 約20メートル

腕の長さ 約25メートル

黄金の顔 直径10.6メートル、眼の直径2メートル

太陽の顔 直径約12メートル

黒い太陽 直径約8メートル

地底の太陽 直径3メートル、全長11メートル

そして、塔の内部には、約41メートルの「生命の樹」が展示されていた。

ほかにも、1970年の大阪万博の開催期間、前回の万博から今年は55年目になるなど、まだまだいろいろと符牒はあるが、これらの数字だけを見ても、『日月神示』をよく知る人であれば驚くと思われる。

ついでに言えば、黒い太陽や若い太陽のフレアの数も数えてみるといい。

私は冗談を言ってるのではない。

たとえば『聖書』にしても、666以外に25000キュピトとか、12000丁とか、なんでこんな数値をわざわざ並べ立てる必要があるのだろうと、首をかしげたくなる箇所がいろいろあるが、それらはもちろんデタラメに並べているわけではなく、すべてに意味があるし、何かを伝えている。

なかなか信じられることではないが、これまでの古今東西の神話や神示の文献を読むことによって、おのずとわかることがあり、特に日本で発信された芸術作品、映画、マンガ、アニメ、ドラマ、歌謡曲、ポップス等々、優れた作品はことごとくメッセージなのである。

さらに言えばニュース配信などもそうであり、何気ないニュースの内容にある数字やものの名称に、非常に重要なことが託されている。

私は日本や世界、特に日本で起きた出来事の独自の年表を作っていて、ときどき更新しているが、極端に言えば、それらは日本伝わっている神示と同じように、やはり神示の役目を果たしているのだ。

何もかも神示読めばわかるようになっていること忘れるでないぞ、この仕組言うてならず、言わねばわからんであろうなれど、神示読めば因縁だけにわかるのざぞ。石、物言う時来たぞ。

『日月神示』第12巻「夜明けの巻」第5帖より

『日月神示』には、上記と同じようなことを伝えている箇所がいくつもある。

『日月神示』の原文はほとんど数字で書かれており、一部に漢字やカナ、記号が使われているが、ちなみに上記の神示にある「石」は「一四」である。

こうしたことは、実際は大っぴらに言うことではなく、探究者同志の間とか、よほど因縁のある人とかに限られるし、神示にもそう書いてあるのだが、ある程度のことであれば、そして時期によってはむしろ伝えたほうがよく、これはまっとうな神示であれば(外国のチャネリングも含め)、みな共通していることだ。

そして、この時期に入り、つまり2025年に入り、できるだけ多くの因縁のある魂に伝えるようにと、大げさに言えば急かされている人たちがたくさんいるのである。

私は、書籍の制作・編集を本業としているが、まさにそのような方々のメッセージ伝達のお手伝いをさせていただいているが、今のような形のお手伝いができるのも今年の7月くらいまでだろう。

このブログを見ている方々であれば、おそらく知っているというか所持しているとは思うが、最低限『日月神示』と『火水伝ゑ文』だけは持っておいたほうがいい。

極端なことを言えば、それだけでいい。

聖書や古事記、王仁三郎の書いたもの、半田広宣氏のヌーソロジー関係、いくつかの外国のチャネリング文書やシュタイナーの本など、重要な文献はまだまだあるが、それらいっさいを読まなくても、日本人であれば、あるいは日本語がわかれば、先の二書だけは絶対に手に入れておいたほうがいいし、できれば読んでおいたほうがいい。

*

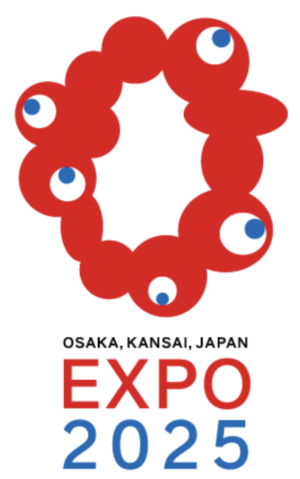

大阪万博のロゴについてもひと言。

1970年の大阪万博のロゴは、「人類の進歩と調和」というテーマを視覚化したものらしく、「桜」の5つの花弁を世界の五大州に見立て、真ん中に日本の日の丸、5つの花弁には白抜きの丸があり、「発展と進歩への余裕」を表わしているとホームページにはある。

そして、一部では悪評の高い今回のロゴは、テーマである「いのちの輝き」をモチーフに、「セル(細胞)」を意識した赤い球体をつなげたデザインだ。

ロゴの制作者によれば、「1970年万博のDNAを表現した」ということだ。形が異なる細胞をつないで一つの生命を表現し、目玉のような5つの青丸は、70年万博のシンボルマークから着想したとのこと。

この二つのロゴを見ると、非常に興味深いことがわかる。

1970年の万博のロゴは、真ん中に日本の日の丸があり、世界の五大州の花弁には白抜きの日の丸が組み込まれ、あたかも日本が発展・進歩して世界へと進出するといったイメージだ。

しかし、日の丸の“赤”は表現されておらず、むしろ日の丸は五大州の“青”に染められている。

55年後の2025年の万博のロゴでは、かつて五大州に進出した日の丸の中に五大州の“青”が取り込まれ、それらを含んで脈打つようにつながっている11個の形の異なる細胞球は、70年万博のロゴにはなかった日の丸の“赤”なのである。

つまり、70年万博のロゴの真ん中の青丸は、2025年万博のロゴでは反転し、赤となって周囲を取り囲んでいるのだ。

簡単にロゴ全体を円とすると、70年万博のロゴの円の中心であるいわばニセの青の日の丸は、2025年万博のロゴでは、本来の赤い日の丸として円周になっているということだ。

円の中心点が“反転”して円周となっているわけである。

このことは、『大本神諭』のある神諭の部分でも別の事例として描かれており、またシュタイナーもある講演である“形”を書いているのだが、それは大本神諭とまったく同じことを言っている。

この世に“表現”として現われてくるモノは、ほとんど同じコトのバリエーションとしてあり、特に数字や記号などはわかりやすい。

こういうブログ記事やYouTubeではこのくらいが限界であり、よほど因縁のある方や、ディープなスピリチュアリストであれば、冊子『SHINSEI』のご購読をお勧めしたいし、探究している方々とは協働したいと思っている。

そのことに関しては、新たな集いの場を設けることも含め、また告知していく。

少なくとも、冊子『SHINSEI』では現時点で明らかになっていることをほぼすべて、今年の6月までに明かしていくつもりだ。

“つもり”と言うのは、ここ数年の経験で学んだことだが、状況によっては、私の予定がいきなり変えられることがあるからである。

*

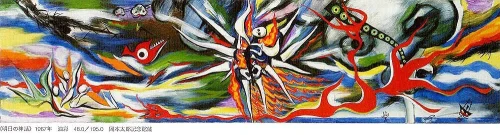

岡本太郎には「太陽の塔」に先立ち、「明日の神話」とその姉妹作品である「豊饒の神話」という壁画作品がある。

「豊饒の神話」の壁画は実現することはなく、その原画が残されているが、「明日の神話」は周知のとおり、渋谷駅のJRと井の頭線の連絡通路の壁画に設置されている。

明日の神話

豊饒の神話

どちらも近未来的でもあり、預言/予言的でもあるが、見る人によっては「ウイングメーカー」を思い起こすかもしれない。

Commentコメント

西塚様

ブログ復活ありがとうございます、待ってました!ご無沙汰でしたねえ。

三島由紀夫氏の美しい星のお話に万博ネタでお返事しようと考えていたら早くも次のお話に万博ネタが登場しました。

人類の進歩と調和、とか世界の国からこんにちは、とかほんとに懐かしいです。

先の万博の目玉はアメリカ館の月の石でしたね。75年前に月に有人で到着しておきながらそのあと未だに誰も到着していない不思議。これはさすがにアメリカも誤算だったかも。もっと早くに続いて誰かが月に行けていたら誤魔化しが効いていたのかな、と。

でも誰もアポロの演技を表立って非難しないんですね。

赤いソビエトですら?そんな時代だったということになりますかねえ。

ところでミャクミャク様の目のデザインは先の万博のシンボルマークの裏返しだったんですね。あら面白い。

ご当地大阪でも盛り上がらない万博なので気にも留めていませんでしたが。

西塚様のお話でハッとしました。もっと可愛いがってあげないとね。

ミャクミャク様と敬称付きのマスコット、なんだか魔除けの意味もあるような気がします。

私ね、日本はもうお終いだ、とか世界から遅れている、とか言われているけどそうかな?と思うんですよ。

サムライ魂は日本のサイエンティストの胸の中にまだ息づいていると思うんです。

うふふ、だからサイエンティストは男性なんでしょうね。

最近話題の量子コンピュータ、アレはトリトンのクラゲ?とか日本のSF漫画に出てくるマザーコンピュータに外観も内容もそのものですよね。

現実の量子コンピュータが出来上がる前にすでに漫画で描かれていた世界。

そのほかにも素晴らしいサイエンスがひしめく日本。

サムライ魂は凄いなあ。

ほなまた

たきこ様

ポストありがとうございます。

>万博の目玉はアメリカ館の月の石でしたね。

そうでした!

でも、人類はSF映画にあるような形で月に行くことはないでしょう。

>ミャクミャク様と敬称付きのマスコット、なんだか魔除けの意味もあるような気がします。

「ミャクミャク」という名がついてるんですね。知りませんでした。ミロクみたいですね、

>最近話題の量子コンピュータ、アレはトリトンのクラゲ?とか日本のSF漫画に出てくるマザーコンピュータに外観も内容もそのものですよね。

おっしゃるとおりです。

クラゲと言えば、リュック・ベッソンの映画『ヴァレリアン 千の惑星の救世主』では、ヒロインがクラゲを頭から肩までズッポリとかぶって、記憶のデータを探すシーンがありました。まさに量子コンピュータです。『海のトリトン』の話も、アトランティス人の絡む実に啓示的な話です。やはり手塚作品は先見的です。

>サムライ魂は凄いなあ。

御意。

エミー章受章の快挙の『SHOGUN 将軍』も、何かが真田広之を後押ししましたね。あれほど“日本”にこだわった作品はアメリカでは初でしょう。

ちなみに真田広之は、私の好きな東映のヤクザ映画『昭和残侠伝』に子役として出ていました。

で、その東映の撮影所を使って撮った映画『侍タイムスリッパー』は、今年の日本アカデミー賞を受賞しました。素人監督の自主映画で、制作費3000万円だそうです。出演者もほとんどノーギャラ。なのに、東映が由緒ある太秦の撮影所を貸すなど、前代未聞です。脚本に惚れたそうです。

大資本をバックにした大手の映画が並ぶ中、素人が作った映画が受賞する…。

先の『SHOGUN 将軍』にしても、ディズニー作品では他は大ゴケ。ディズニーは『SHOGUN』がなければ潰れたかもしれません。

今、何かが大きく動いてます。

西塚

先の万博からの年数が間違っていました!

75年ではなく55年ですね。

ごめんなさい。

知らなかったことをたくさん聞けて、読んでいて楽しかったです。勉強になりました!ありがとうございます(_ _*)

咲様

ポストありがとうございます。

いえいえ、ただ年食ってるだけとも言えますね(苦笑)。

少しでも楽しんでいただけたのなら、私もうれしいです。

西塚